大正時代 鉄道網の形成と町制施行

鉄道網の形成

明治23年(1890)の鉄道開通以来、しだいに町場としての発展を見せていた王寺村久度でしたが、鉄道路線でも大阪・奈良との結びつきから王寺駅を中心に鉄道網が形成され、大きく発展していきました。明治24年(1891)3月1日には大阪鉄道王寺・高田間(現JR和歌山線)が開通し、大正7年(1918)4月25日には大和鉄道新王寺・田原本間(現近鉄田原本線)が、同11年(1922)5月16日には信貴生駒電鉄王寺・信貴山間(現近鉄生駒線)が相次いで開通していきました。後にこれらの路線は順次、延長されていき、王寺駅は寺社参詣などの旅客者はもちろん、大阪からの貨物輸送などにも多く利用されるようになり、王寺駅前もますますの発展を見せるようになったのです。

寺川橋梁を走る大和鉄道(大正12年ごろ・近畿日本鉄道提供)

幻の観光鉄道

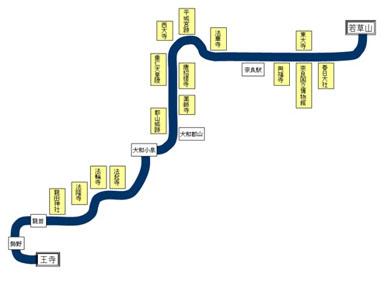

明治43年(1910)に計画された平城電気軌道は、当時、減少しはじめていた奈良の観光客を取り戻そうと計画された路線で、王寺を起点に奈良の観光名所である法隆寺や薬師寺、唐招提寺、西大寺、平城宮跡、法華寺、東大寺、春日大社などを経由しながら若草山を終点とするものでした。しかし、この計画は開通間近である大阪電気軌道の路線(現近鉄橿原線・奈良線)と重なること、それに若草山を終点としては奈良公園の風致を損なうとの理由から却下され、実現しませんでした。実現しなかったものの、奈良の古社寺や史跡をめぐる実にユニークな路線です。こうした路線が計画されたのも王寺が早くから鉄道で大阪と結ばれていたためです。

平城電気軌道計画路線図

王寺町の誕生

奈良県初の鉄道開通、王寺駅の開業、さらには鉄道による大阪との結びつきを活かして形成された鉄道網によって、農村に過ぎなかった王寺村は駅前の久度を中心に商店がつくられ、鉄道関係の仕事をする人々が住まい、多くの世帯・人を擁するようになりました。

こうして村から町へと姿を変えつつあった王寺村は、大正15年(1926)2月11日、ついに町制が施行されて王寺町となったのです。王寺町の誕生によって町内は祝賀ムードに包まれ、4月17日からは3日間の予定で漫才・浪花節などの余興や自治講演会、大和川川原で飛行機の離着陸を観覧する町制施行祝賀飛行などの祝賀行事を行う計画で、町民こぞって王寺町の誕生を盛大に祝う予定でした。

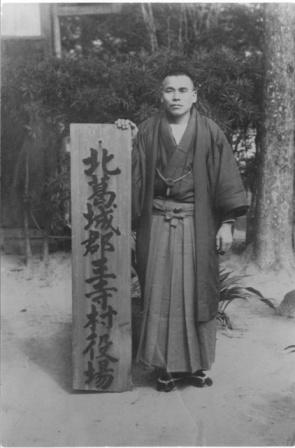

初代王寺町長森栄太郎氏

王寺町の誕生を伝える新聞記事(大正15年2月13日付『大和日報』)

昭和11年完成の役場庁舎

現在の役場庁舎

この記事に関するお問い合わせ先

地域交流課 文化資源活用係

〒636-0013

奈良県北葛城郡王寺町元町1-9-28

電話番号:0745-72-6565

更新日:2017年02月28日