昭和時代 幾多の苦難とその後の発展

町制施行祝賀飛行の大惨事

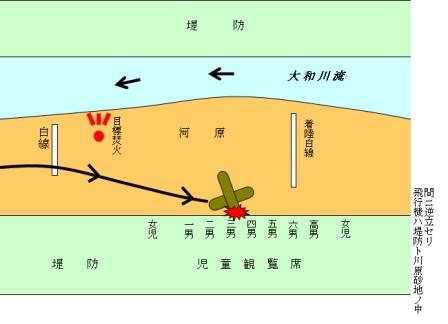

大正15年(1926)4月17日から3日間の予定で計画された町制施行記念祝賀行事は、第1日目の予定を順調に消化しましたが、第2日目の18日、重大事件が発生しました。午前10時40分ごろ、町制施行祝賀飛行として大和川の川原に着陸するはずだった飛行機が、それを観覧していた小学生児童のところに誤って墜落してしまったのです。この事故は2名が死亡、22名が負傷するという大惨事となりました。大正15年(1926)4月27日「町制施行祝賀飛行事故報告書」では、事故が発生した経緯や負傷した児童の救護活動など、この事故の顛末を詳細に知ることができます。王寺町の門出を祝うときに、このような大惨事があったことを忘れてはなりません。

飛行機事故の様子(「町制施行祝賀飛行事故報告書」から作図)

亀の瀬地すべりの発生

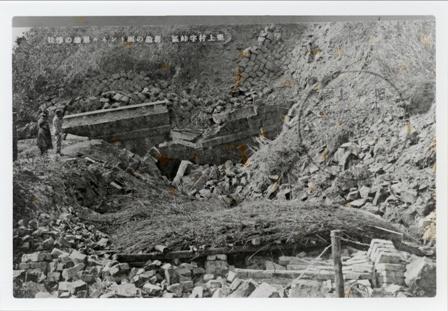

亀の瀬地すべりは、昭和6年(1931)11月27日、大阪府中河内郡堅上村大字峠(現柏原市)で亀裂が発見されたことにはじまりました。この亀裂はやがて拡大し、ついには大字峠を中心にして山塊が地すべりを起こしたのです。これにともなって、亀の瀬を通っていた鉄道にも影響が及び、昭和7年(1932)2月1日からは亀ノ瀬隧道(トンネル)が不通となって、やむを得ず隧道の東口・西口に仮駅が設けられて隧道区間は徒歩連絡によることとなりました。また、一方で亀の瀬地すべりは大和川の川床が隆起するという事態もともなっており、これによって川水がせき止められ、同年7月には上流の王寺町藤井の住宅25戸が浸水するという被害が生じています。

崩壊した亀ノ瀬隧道(「地辷見学記念絵葉書」)

地すべり見学と復旧工事

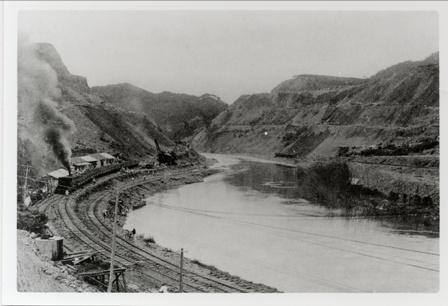

深刻な被害を受けている堅上村大字峠(現柏原市)と王寺町藤井は、地すべりと川床の隆起という事態に日夜悩まされ、昭和7年(1932)2月からは朝鮮人労働者を含む延べ35万人あまりもの人々によって行われることになる復旧工事もはじまっていました。しかし、こうした被害の一方では、地すべり災害のようすを見学に訪れる人々が殺到していたのです。多いときには1日2万人以上もの見学者が訪れ、亀の瀬までの貸切列車が走り、徒歩連絡道にはカフェーなどの露天商が出店、見学記念絵葉書も発行されました。こうして昭和7年(1932)末まで約1年間にわたって発生した亀の瀬地すべりも同年12月31日に復旧した関西本線新線の開通で一応の幕を閉じました

亀の瀬の復旧工事

| 年 | 月 | 日 | 事項 |

|---|---|---|---|

| 昭和6年 | 11月 | 27日 | 大阪府中河内郡堅上村大字峠の夫婦塚附近で2筋の亀裂が発見される。 |

| 昭和7年 | 1月 | 7日 | 大阪府中河内郡堅上村大字峠にて地面に亀裂が生じ、陥没。亀ノ瀬トンネル内にも亀裂が生じる。 |

| 昭和7年 | 1月 | 17日 | トンネル内部の補強工事を開始。 |

| 昭和7年 | 1月 | 20日 | 下り線を廃棄し、上り線のみによる単線運転実施の方針を決定。 |

| 昭和7年 | 1月 | 22日 | 王寺町藤井に新しい亀裂が発見される。 |

| 昭和7年 | 1月 | 23日 | この日の正午から亀ノ瀬トンネルの下り線が使用禁止になり、上り線のみの単線運転になる。 |

| 昭和7年 | 2月 | 1日 | 亀ノ瀬トンネルの亀裂悪化により、上下線とも休止。トンネルの東西に仮駅を設置し、旅客はトンネルの上を徒歩にて連絡。 |

| 昭和7年 | 2月 | 4日 | 亀ノ瀬トンネル下り線トンネルが崩壊。峠村方面では避難開始。 |

| 昭和7年 | 2月 | 7日 | 亀ノ瀬トンネル東入口から15メートルの箇所で崩壊。 |

| 昭和7年 | 2月 | 9〜10日 | トンネルが断続的に崩壊。上下トンネルともに全くの閉塞状態に。 |

| 昭和7年 | 2月 | 16日 | 大和川底の隆起箇所の土砂除去工事が開始される。 |

| 昭和7年 | 2月 | 20日 | 大和川の増水に伴い、大正橋が浸水し、藤井区と峠区間の交通が遮断される。 |

| 昭和7年 | 2月 | 21日 | 堅上村峠区南平の断崖約100坪が崩壊し、大和川中へ堆積。藤井区の隆起も拡大。 |

| 昭和7年 | 3月 | 10日 | 峠スロープの崩壊と大和川底の隆起により川幅が縮まる。 |

| 昭和7年 | 3月 | 15日 | 大和川の改修工事が内務省の直営工事として着工することになる。費用は国庫からの補助。 |

| 昭和7年 | 3月 | 19日 | 川幅が縮められている地点を400メートルにわたって、明神山麓を幅35メートルにわたって削取。 |

| 昭和7年 | 4月 | 27日 | 内務省の大和川復旧工事起工式が藤井の新道隆起点で挙行される。 |

| 昭和7年 | 6月 | 1日 | 関西本線下田駅と大軌電車安堂駅間を連絡運転することが鉄道大臣より認可される。 |

| 昭和7年 | 6月 | 11日 | 関西本線の新線が大和川南岸を迂回することに決定。 |

| 昭和7年 | 7月 | 3日 | 6月30日以来の豪雨により大和川が増水。それにより藤井区が浸水。 |

| 昭和7年 | 7月 | 5日 | 峠区で1万5000坪にわたり崩壊。徒歩連絡通路などが破壊される。亀ノ瀬西口上りトンネルも埋没。 |

| 昭和7年 | 7月 | 18日 | 地すべり峠の「おわんかけ」の削り取りを開始。 |

| 昭和7年 | 9月 | 8日 | 新線の明神山第一トンネルが開通。 |

| 昭和7年 | 9月 | 22日 | 8ヶ月ぶりに大正橋が姿を現す。 |

| 昭和7年 | 12月 | 27日 | 第二トンネル附近のガーター取り付けも終了し、関西本線の新線が開通。 |

| 昭和7年 | 12月 | 31日 | 正午に関西本線全通。 |

年表は当時の新聞記事から作成

苦難を乗り越えての発展

歴史をさぐってみると、王寺町が今日のような発展を遂げているのは、やはり明治23年(1890)に奈良県で初めての鉄道が開通し、駅が開業したためといえます。鉄道路線が拡張していくとともに、集い、住まう人々の数も増え、大正15年(1926)には王寺村から王寺町へと姿を変えました。今後も王寺町は「交通の町」として発展を続けるでしょう。しかし、その過程において、町制施行祝賀飛行の大惨事や亀の瀬地すべり、他にも昭和20年(1945)の艦載機による王寺駅空襲、同54年(1979)の花緒町商店街火災、同57年(1982)の王寺駅周辺での大水害など数々の苦難がありました。それを乗り越えてきた人々の努力によって発展した今日の姿があることを忘れてはなりません。

現在の王寺駅の様子

この記事に関するお問い合わせ先

地域交流課 文化資源活用係

〒636-0013

奈良県北葛城郡王寺町元町1-9-28

電話番号:0745-72-6565

更新日:2017年02月28日